2025.10.12

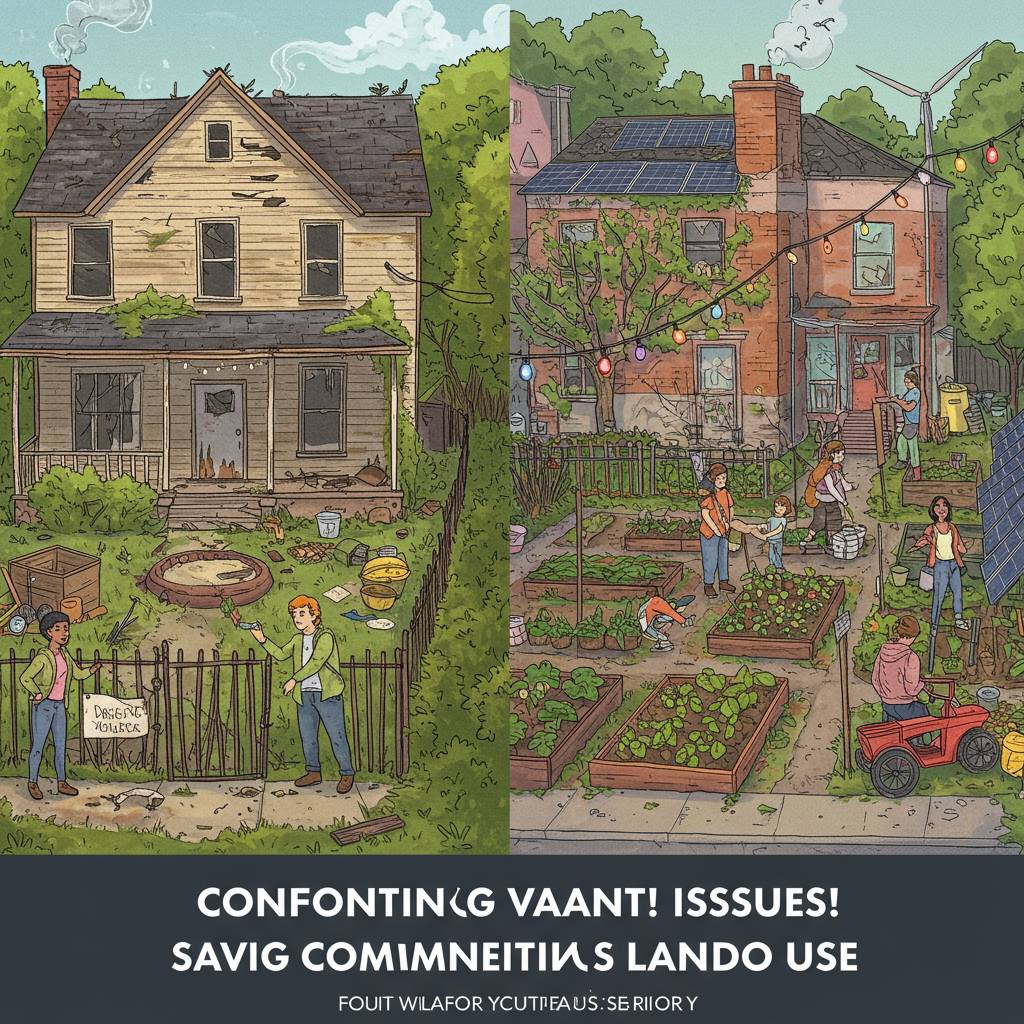

空き家問題と向き合う!持続可能な土地活用で地域を救う取り組み

日本全国で急増する空き家問題は、地域社会の衰退や安全面での懸念など多くの課題をもたらしています。2023年の最新調査によると、全国の空き家率は過去最高の14%を超え、特に地方では20%を上回る自治体も珍しくありません。しかし、この社会問題は適切な対策と活用方法によって、地域活性化のチャンスに変えることができるのです。本記事では、空き家問題の実態から具体的な活用方法、発生するリスクとその対策、成功事例、そして見逃せない税制優遇制度まで、土地所有者が知っておくべき重要情報を専門家の視点からわかりやすく解説します。放置せず適切に管理・活用することで、所有する不動産の価値を高め、同時に地域貢献にもつながる持続可能な土地活用のヒントをお届けします。

1. 空き家急増の深刻実態!自治体が取り組む革新的解決策とは

全国で増え続ける空き家の数は840万戸を超え、住宅全体の約13.6%にまで達しています。この数字は今後も上昇傾向にあり、人口減少と高齢化が進む地方都市では特に深刻な問題となっています。放置された空き家は、防災・防犯面でのリスク増大、景観の悪化、地域コミュニティの崩壊など、多くの社会問題を引き起こしています。

北海道夕張市では、かつて炭鉱で栄えた地域が人口減少により空き家率30%超という危機的状況に陥りました。同市は「夕張市空き家等対策計画」を策定し、特定空き家の指定と解体補助金制度を組み合わせた取り組みで、5年間で危険空き家の20%削減に成功しています。

石川県輪島市では「輪島市空き家バンク」を活用した移住促進策が注目されています。空き家のリノベーション費用を最大200万円補助する制度を設け、伝統的な町家を活かした創業支援と組み合わせることで、若手クリエイターの移住が増加。空き家問題と過疎化対策を同時に解決する好例となっています。

東京都足立区では、独自の「老朽家屋等解体除却助成」制度を設け、条件により最大300万円の解体費用を補助。また、空き家の利活用として子育て支援施設やコミュニティカフェへの転用を積極的に支援し、地域活性化につなげています。

これら先進自治体の取り組みに共通するのは、単なる空き家の撤去ではなく、地域特性を活かした持続可能な土地活用策を模索している点です。空き家の適切な管理と活用は、単に問題解決にとどまらず、地域コミュニティの再生と新たな価値創造につながる可能性を秘めています。

2. プロが教える空き家活用術!土地の価値を最大化する5つの方法

空き家の活用方法に悩んでいる所有者は多いものです。放置すれば固定資産税の負担が増えるだけでなく、建物の劣化も進みます。不動産のプロが実践している土地活用のノウハウを5つご紹介します。

1. 賃貸住宅へのリノベーション

空き家をリノベーションして賃貸物件にする方法は、安定した収入源を確保できる王道の活用法です。三井不動産リアルティの調査によると、適切なリノベーションを行った物件は周辺相場より15~20%高い家賃設定が可能になるケースも。特に都市部や大学周辺では単身者向けの物件需要が高く、区画分けによる収益最大化も検討価値があります。

2. シェアハウス・ゲストハウスへの転用

インバウンド需要の回復に伴い、ゲストハウスやシェアハウスへの転用も注目されています。住友不動産の事例では、古民家を活かしたゲストハウスが外国人観光客に人気を集め、稼働率80%以上を維持している物件もあります。地域の特性を活かした差別化が成功のカギです。

3. コワーキングスペース・サテライトオフィス

テレワークの普及により、郊外の空き家をオフィススペースに転換する需要が高まっています。東急不動産が手がけた郊外型コワーキングスペースでは、月額会員制を導入し安定収益を確保。光回線の完備と防音対策が差別化ポイントとなっています。

4. 農地転用による収益化

住宅地に近い空き家付き土地では、農地への転用も選択肢の一つです。市民農園やレンタル農園として活用することで、定期的な収入を得られます。JA全農の取り組みでは、1区画あたり月3,000~5,000円で貸し出し、年間を通して90%以上の稼働率を維持している事例も報告されています。

5. 分譲・売却による資産化

大きな敷地を持つ空き家の場合、土地を分割して売却する選択肢も有効です。野村不動産の分析によると、適切に区画分けした土地は一括売却に比べて20~30%高い売却額を実現できるケースが多いとされています。不動産会社との連携で最適な区画設計を行うことが重要です。

空き家活用は地域の特性や建物の状態、所有者の目的に合わせて選択することが大切です。これらの方法を組み合わせることで、土地の価値を最大化し、地域活性化にも貢献できるでしょう。専門家のアドバイスを受けながら、最適な活用方法を見つけてください。

3. 放置空き家が招く危険とリスク|近隣トラブルを未然に防ぐための対策

放置された空き家は、単なる景観の問題だけではなく、地域全体に深刻な影響をもたらします。実際に全国の空き家率は増加の一途をたどり、その多くが適切な管理がされないまま放置されています。この状況が近隣住民にどのような危険をもたらすのか、そして未然に防ぐための対策について詳しく見ていきましょう。

放置空き家の最も危険な点は、建物の老朽化による倒壊リスクです。特に台風や地震などの自然災害時には、適切に管理されていない空き家は周辺の住宅や通行人に深刻な被害をもたらす可能性があります。国土交通省の調査によると、管理不全の空き家の約15%が「倒壊等著しく保安上危険な状態」と報告されています。

また、防犯面でも放置空き家は大きな問題となっています。不審者の侵入や放火のリスクが高まり、実際に空き家を起点とした犯罪が発生するケースも少なくありません。警察庁の統計では、空き家の増加と犯罪発生率には相関関係があることが示されています。

さらに見過ごせないのが衛生面の問題です。手入れされていない庭や敷地ではゴミの不法投棄が起こりやすく、害虫や野良動物の住処となることも。これにより悪臭や感染症のリスクが高まり、近隣住民の健康被害につながる恐れがあります。実際に東京都内のある地域では、放置空き家周辺でネズミの発生率が通常の3倍以上だったという調査結果もあります。

これらのリスクを未然に防ぐためには、まず所有者自身による定期的な管理が不可欠です。しかし、遠方に住んでいるなどの理由で困難な場合は、空き家管理サービスの利用も有効な選択肢となります。例えば、「住友不動産のホームサービス」や「大和ハウスの空き家みまもりサービス」などは、定期的な見回りや通気、除草などを代行してくれます。

行政による対策も進んでいます。「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、自治体は管理不全の空き家に対して立入調査や指導、最終的には行政代執行による強制的な解体も可能になりました。例えば横浜市では「管理不全空家等対策事業」を実施し、所有者への指導や支援を積極的に行っています。

地域コミュニティの取り組みも重要です。町内会やNPO法人による空き家の見守り活動が各地で始まっており、早期発見・早期対応による問題の深刻化防止に貢献しています。京都市の「空き家の良質ストック化・流通促進事業」では、地域と連携した空き家の活用モデルを構築し、成功を収めています。

空き家問題は放置すればするほど深刻化します。所有者、近隣住民、行政が連携し、早い段階で対策を講じることが、安全で住みよい地域を維持するために不可欠です。もし近所に管理不全の空き家があれば、まずは自治体の空き家対策窓口に相談することをお勧めします。

4. 空き家バンクの驚くべき成功事例|地方創生に貢献する土地活用の秘訣

全国各地で効果を発揮している空き家バンク制度。実際にどのような成功事例があり、地域活性化につながっているのでしょうか。注目の事例から、持続可能な土地活用のヒントを探ってみましょう。

島根県雲南市では、空き家バンク制度と移住支援策を組み合わせた「田舎暮らし体験住宅」プログラムが大きな成功を収めています。登録物件は400件を超え、移住実績は200世帯以上に達しました。特筆すべきは移住者の約40%が子育て世代であり、人口減少に悩む地方自治体にとって理想的なモデルとなっています。

千葉県いすみ市の取り組みも注目に値します。同市ではDIY可能物件を積極的に登録し、リノベーションに興味がある若年層を惹きつけることに成功。物件情報にはリフォーム費用の概算も提示し、移住希望者の不安を取り除く工夫がされています。

和歌山県和歌山市では、市内に事務所を構える不動産会社「紀の国不動産」と連携し、専門家による物件査定や契約サポートを提供。これにより登録物件の成約率が従来の3倍に跳ね上がりました。行政と民間企業の連携モデルとして全国から視察が相次いでいます。

長野県飯田市では空き家の活用法として、シェアオフィスやサテライトオフィスへの転換を促進。テレワークの普及により、都市部のIT企業が社員の地方移住を支援するケースが増え、空き家を改装したオフィススペースの需要が急増しています。

成功事例に共通するのは「地域の特性を活かしたターゲット設定」と「移住後のサポート体制の充実」です。単に物件情報を提供するだけでなく、地域コミュニティへの参加を促す仕組みや、職の確保支援まで一貫したサポートを行っている自治体が高い成果を上げています。

また、空き家バンクの情報発信においては、SNSやYouTubeなどのデジタルプラットフォームを活用した自治体の成功率が高いことも特徴的です。福岡県糸島市では公式インスタグラムで地域の暮らしぶりを日常的に発信し、移住検討者に「暮らしのイメージ」を具体的に伝えることで成約率を高めています。

空き家バンクを成功させるには、物件の魅力だけでなく「その地域での暮らし方」までを含めたトータルパッケージとして提案することが鍵となります。地域資源を活かした持続可能な土地活用が、空き家問題解決と地方創生の両方を実現するのです。

5. 空き家対策の税制優遇制度を徹底解説!見逃せない支援策と申請方法

空き家対策に取り組む所有者を支援するため、国や自治体はさまざまな税制優遇制度を設けています。これらの制度を活用すれば、経済的負担を軽減しながら空き家問題の解決に貢献できます。

まず注目したいのは「空き家の発生を抑制するための特例措置」です。相続した実家などの空き家を売却した際、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度で、多くの相続人が悩む「実家の処分」の大きな後押しとなっています。ただし適用には「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」など複数の条件があるため、早めの準備が肝心です。

また「固定資産税の住宅用地特例」の解除も重要な制度です。通常、住宅用地は固定資産税が最大で1/6に軽減されますが、特定空き家に指定されると特例が適用されなくなります。これは一見デメリットに思えますが、逆に言えば適切に管理・活用している空き家は税制優遇が継続されるという意味です。

地方自治体独自の支援策も見逃せません。例えば東京都足立区では「空き家等改修工事費補助金」として最大100万円の改修費用補助を実施。京都市の「京町家改修助成事業」では伝統的な町家の改修に最大500万円の助成が受けられます。

申請方法は自治体によって異なりますが、基本的には①事前相談→②計画書提出→③審査→④交付決定→⑤工事実施→⑥完了報告→⑦補助金交付というフローが一般的です。多くの自治体では空き家バンクへの登録が条件となるケースもあるため、まずは地元の自治体窓口に相談するのがおすすめです。

これらの制度を組み合わせることで、空き家の売却・活用にかかる費用負担を大幅に軽減できます。特に相続直後の実家の取り扱いに悩んでいる方は、3,000万円特別控除の期限を念頭に置きながら、計画的に対策を進めましょう。税理士や不動産専門家との連携も効果的な解決策となります。